|

||

|

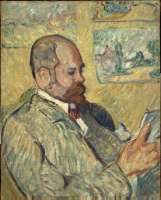

Collection Ambroise Vollard Musée

Léon Dierx |

||

LES DONS DE LA FAMILLE VOLLARD

La

collection Vollard conservée actuellement par le musée Léon Dierx

est le résultat de deux dons (Ambroise Vollard en 1912, et Lucien Vollard

en 1947) et d'acquisitions faites par les conservateurs successifs, notamment

depuis les années 1980.

En 1912 Marius-Ary Leblond, les fondateurs du musée, sollicitent

artistes

et galeries parisiennes en vue de la constitution du fonds initial du

musée.

Ambroise

Vollard ne semble pas prendre une part très active à la naissance du musée

de La

Réunion et fera don seulement de deux peintures de jeunes artistes de

l'époque, Louis Valtat et Maurice de Vlaminck (1).

Leurs ouvres, datées de 1905 et aux alentours de 1910, montrent le caractère

contemporain et avant-gardiste de ces peintres, exposant tous les deux

au Salon d'automne de 1905 qui consacre le mouvement Fauve.

Les ouvres entrées au musée en 1947 sont données par Lucien Vollard, frère

d'Ambroise, avec l'aide de Marius-Ary Leblond.

Le choix effectué dresse un panorama quasi complet de

l'évolution de la création artistique d'avant-garde occidentale à la fin

du XIXème et aux débuts du XXème siècles.

Il

fait aussi état des principales activités professionnelles artistiques

de son frère entre 1893 et 1939, marchand de tableaux, éditeur d'art,

critique d'art et écrivain.

Enfin,

ce don permet aux fondateurs du musée de compléter le fonds initial d'artistes

non représentés en 1912 à l'ouverture du musée.

Depuis, les différents conservateurs du musée,

notamment Suzanne Greffet-Kendig et François Cheval, se sont attachés à accroître la collection Vollard à partir des années 1980.

(1) Ces deux oeuvres sont présentées en fin de catalogue, page 20

LA COLLECTION du MUSEE LEON DIERX

Le

nom d'Ambroise Vollard se trouve associé au musée Léon Dierx depuis sa

constitution en 1911, mais surtout depuis le mois d'août 1947, date à

laquelle une importante collection d'ouvres d'art, provenant de sa galerie

parisienne, est arrivée par bateau à La Réunion.

En

fait, Ambroise Vollard n'est pas à l'origine directe de cet apport exceptionnel.

Il n'a pas légué d'ouvre au musée Léon Dierx, comme bien souvent il est

coutume de dire.

C'est à son frère Lucien, administrateur colonial, et à Marius Ary Leblond, fondateurs du musée, que nous devons le choix des ouvres et l'organisation du transport de Paris à La Réunion. Ce fonds, constitué de peintures, sculptures, ouvres graphiques (1) et estampes (2) a bouleversé la vie du musée. En effet, du fait de son importance numérique (157 ouvres), les responsables du musée de l'époque doivent réorganiser l'ensemble des espaces qui étaient présentés au public, enlevant de ce fait une grande partie des salles historiques.

Par

ailleurs, ce fonds arrive au moment même où l'île de La Réunion ressent

concrètement les premiers effets de la départementalisation votée un an

auparavant.

Le

premier préfet inaugure le don Vollard le 24 août 1947, en compagnie du

directeur de cabinet du ministre des Colonies. Les 63 artistes faisant

partie de la collection Vollard sont aujourd'hui tous reconnus, et certains

devenus très célèbres. On peut notamment citer Picasso, Renoir, Gauguin,

Rouault, Caillebotte, Vlaminck, Rodin, Cézanne, etc.

Paradoxalement,

les ouvres de ces artistes proviennent essentiellement d'éditions que

Vollard a réalisées, leur conférant une réputation de "reproduction",

et donc de faux qu'il convient de combattre ardemment L'aspect original

des ouvres de cette collection ne peut être remis en cause, même si certaines

sont des estampes.

La

collection Vollard a été présentée au public dans son intégralité pendant

de nombreuses années, dans des conditions de conservation tropicale quelquefois

difficiles pour les ouvres.

Pour

ces raisons, l'ensemble des ouvres sur papier a été abrité en réserve

dans les années 1980 et représenté sporadiquement, mais régulièrement

au public. Ces ouvres sont régulièrement restaurées et peuvent être présentées

aujourd'hui dans les meilleures conditions.

(1). Les ouvres graphiques sont des ouvres uniques résultant d'un procédé

de création autre que la peinture à l'huile et réalisées sur un support

papier ou carton (gouache, encre, lavis, dessin, fusain,

(2). On entend par estampe toute ouvre imprimée par la technique de la

gravure ou de la lithographie.